日々の業務に追われる中で、スケジュール管理や情報整理に悩むビジネスマンは少なくありません。そんな中、注目を集めているのが「手帳術」です。最近では、一流のビジネスマンが実践する手帳の使い方や、トップ営業マンが愛用する手帳の工夫が話題になっています。

手帳を持たないという選択をする人もいる一方で、紙の手帳ならではの良さを活かし、システム手帳の活用術やバイブルサイズのリフィルで自己管理を徹底する人もいます。実際、仕事ができる人の手帳の中身を覗いてみると、アイデアメモや行動記録など、タスク以外の要素も豊富に詰まっています。

この記事では、おすすめの手帳の使い方や「バレットジャーナル」などの人気メソッド、さらには手帳術とノート術を併用した活用法まで、幅広い手帳活用のアイデアをご紹介します。あなたに合った一冊と使い方を見つけ、仕事もプライベートも充実させていきましょう。

ビジネスマン必見:手帳術の基本とメリット

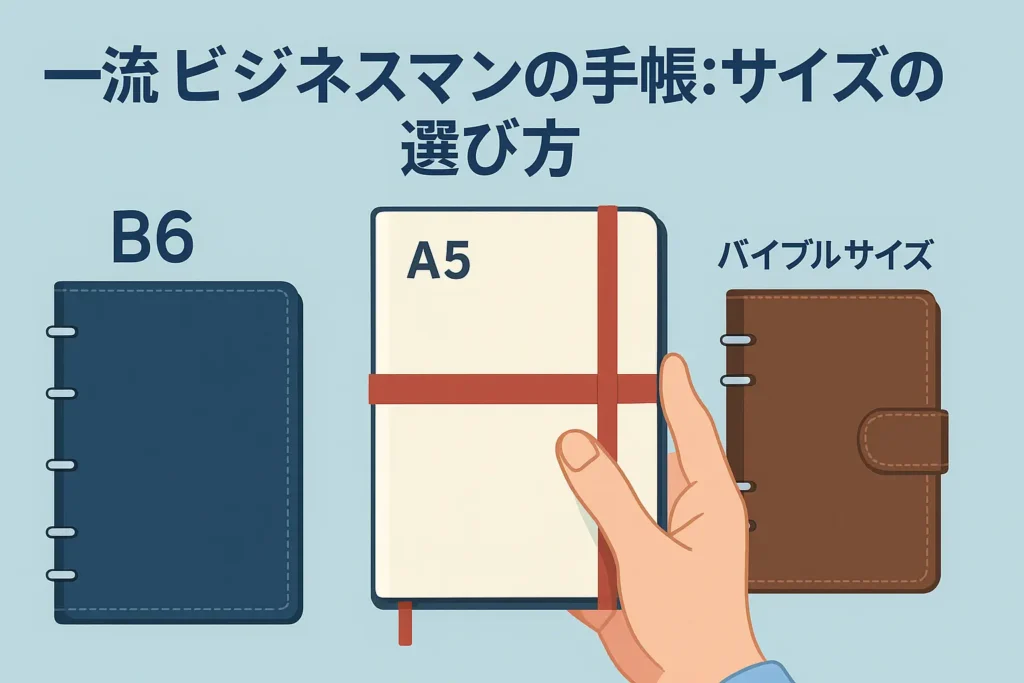

一流 ビジネスマンの手帳:サイズの選び方

一流のビジネスマンが選ぶ手帳のサイズは、用途と携帯性のバランスを重視した「A5」「B6」「バイブルサイズ」が主流です。

その理由は、一目で予定やタスクを把握できる視認性と、持ち運びやすさの両立にあります。A5サイズは記入スペースが広く会議記録などにも適しており、B6はポケットにも収まりやすいサイズ感。バイブルサイズはシステム手帳に多く見られ、カスタマイズ性が高い点が支持されています。

例えば、A5の「ジブン手帳」はプロジェクトごとの進行管理に最適で、逆にB6サイズの「能率手帳」は外回りの営業職に人気です。

ただし、サイズが小さすぎると文字が詰まり、後から見返すのが苦痛になりがちです。一方で、大きすぎると荷物がかさばるため、カバンの大きさや日々の業務スタイルに応じて選ぶことが求められます。

手帳を持たない派の理由とは

意外かもしれませんが、最近は「手帳を持たない」ビジネスマンも増えています。

その背景には、スマートフォンやクラウドアプリの普及があります。GoogleカレンダーやNotion、Todoistなどのデジタルツールは、通知機能や共有性が高く、チームでの連携に優れています。

例えば、営業チームであればGoogle Workspaceとの連携で予定の調整がスムーズになり、クライアントとの打ち合わせもミスなくこなせます。

しかし、手帳を持たないことには注意点もあります。デジタル依存が高まると、バッテリー切れや電波障害に弱く、即座に予定を確認できない事態も考えられます。また、書くことで記憶が定着するという脳科学的な利点が得られないのも事実です。

言ってしまえば、「持たない」は選択肢の一つであり、完全移行よりも併用が現実的だといえるでしょう。

手帳術とノート術で情報整理を習慣化

手帳術とノート術は似て非なるものですが、ビジネスマンにとってはどちらも欠かせない記録・整理の技術です。

本来は手帳が「予定を管理する」ツールであるのに対し、ノート術は「思考や情報を蓄積・発展させる」ツール。例えば、ミーティング内容の記録、顧客との会話メモ、業務改善のアイデアなどはノート術でこそ活きる情報です。

この点で注目されているのが、「コモンプレイス手帳術」です。これは日々の気づきやアイデアを1冊に集約し、後から見返す際の整理もしやすい方法です。

ただ単に書きためるだけでは情報の活用は難しいため、ジャンル分けや「KEY(キー)」による分類が効果的です。

実際、カテゴリを色分けするだけで見返す効率が格段に上がり、情報の活用度が変わってきます。これは、思考の交通整理にも役立つでしょう。

仕事ができる人の手帳の中身とは?

仕事ができるビジネスマンの手帳には、ある共通点があります。それは、「行動の意図」と「振り返り」が明確に書かれていることです。

一見、予定がびっしり詰まっている手帳が優れているように思えますが、本当に重要なのは「なぜその予定を入れたのか」「結果どうだったか」の2点です。

例えば、商談の前には準備タスクや目標を書き込み、商談後には感触や次のアクションをメモしていることが多いです。そうした積み重ねが、成果へとつながります。

注意点として、装飾や丁寧さにこだわりすぎると記録が遅れがちになります。中身の充実こそが重要で、見た目よりも実用性を重視すべきです。

このように考えると、手帳は単なる予定表ではなく「行動の軌跡」であることがわかります。

アイデアを仕事に活かす

手帳を「単なる予定管理」で終わらせていませんか? 実は少しの工夫で、仕事の質を飛躍的に高めることができます。

例えば、「センターピン」という発想があります。これはボウリングの1番ピンのように、ひとつの重要行動が他の結果を連鎖的に生むという考え方です。毎日のToDoの中に、今日のセンターピンを1つ決めて書いておくことで、成果に直結しやすくなります。

他にも、「やらないことリスト」を手帳に併記することで、集中力の維持や無駄な会議への参加を減らす工夫も可能です。

こうして書くと難しそうに見えるかもしれませんが、ルールは自分で決めて構いません。最も大切なのは、手帳が「思考と行動をつなぐ橋渡し」になっているかどうかです。

システム手帳活用術:バイブルサイズの利点

システム手帳、とくにバイブルサイズはビジネスマンにとって非常に合理的な選択です。

このサイズの最大の利点は、カスタマイズの自由度と持ち運びのしやすさのバランスにあります。市販のリフィルも多く、タスク管理・スケジュール・メモ・プロジェクト管理などを、自分の業務に合わせて設計できる点が魅力です。

例えば、月間予定と週間の時間軸管理を別リフィルで使い分けたり、アイデア出し専用ページを作成したりと、使い方は無限に広がります。

ただし、リングの厚みで筆記スペースがやや制限される点や、管理が煩雑になりやすい点には注意が必要です。

選ぶ際は、リフィルの入手性やカバーの素材(合皮か本革か)なども考慮し、自分の業務スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

ビジネスマン 手帳術の具体的な活用法

手帳術 バレットジャーナルとの違いと特徴

まず、「バレットジャーナル」とは何か。その特徴を端的に言えば、箇条書き(バレット=・)でタスク・予定・メモを一元管理するシンプルかつ柔軟な手帳術です。

一方で、先述のコモンプレイス手帳術とは根本的な目的が異なります。バレットジャーナルは「未来の行動管理」に長けており、主にタスクやスケジュールを漏れなく実行するためのシステム。

これに対し、コモンプレイス手帳術は「過去の気づきやアイデアの記録」に軸足を置いています。

例えば、バレットジャーナルでは「今日やること」を●で書き、終わったら×に、延期したら>にと記号で処理していきます。この明快な構造が、非常にビジネス向きであると言われる理由です。

ただし注意点として、毎日細かな記号の管理を行うため、継続するには一定の習慣化が必要です。忙しさに負けて空白が増えると、機能しなくなるケースもあります。自分の性格や業務スタイルに合わせて選びましょう。

トップ営業マン 手帳の使い方に学ぶ

トップ営業マンの手帳には「情報の蓄積と関係構築の工夫」が詰まっています。予定を管理するだけでなく、顧客の情報、過去の対応履歴、ニーズの変化、雑談の話題まで詳細に記録されているのが特徴です。

例えば、ある営業マンは顧客の誕生日や趣味を手帳にメモし、次回の訪問でさりげなく会話に取り入れます。これが信頼感を生み、結果として契約率の向上につながっているのです。

また、商談の「勝ちパターン」を記録し、案件ごとに戦略を練るための分析ノートとしても活用されています。これにより、単なる予定管理を超えて、手帳が「成果を最大化するツール」となっているのです。

もちろん、こうした使い方には事前準備の時間が必要です。しかし、その時間こそが他の営業との成果の差となって表れるため、積極的に取り入れる価値があります。

手帳術 おすすめのスタイルと選び方

ここでは、初心者から上級者まで取り入れやすい手帳術のおすすめスタイルを紹介します。

まず初心者に向いているのは、「マンスリー×メモ」形式。これは1か月の予定を俯瞰で確認できるマンスリーページと、自由なメモ欄の組み合わせです。仕事とプライベートをシンプルに把握したい人に最適です。

中級者には「ウィークリーバーチカル」タイプが効果的。縦に時間軸があるため、1日の流れを視覚的に管理しやすくなります。商談や移動の多い方におすすめです。

上級者には「フリースタイル+KEY付き分類」スタイル。これは、バレットジャーナルやコモンプレイスのように、自分流にページを構成しながら、カテゴリで色分けしたりマークを入れる高度な方法です。情報の量が多い方や、創造的な仕事をしている方にぴったりです。

手帳選びで失敗しないためには、「見た目で選ばないこと」「日常的に使えるサイズであること」「開きやすく書きやすい紙質であること」が重要です。

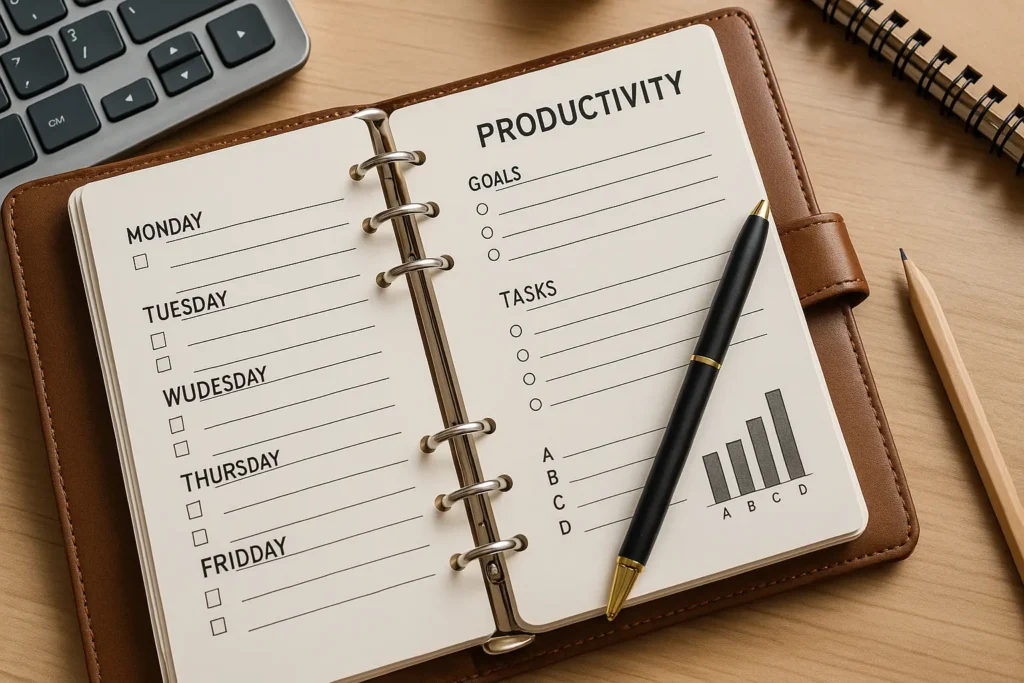

タスク管理と目標設定を手帳に落とし込む

いくら計画を立てても、それが日々の行動に落とし込まれていなければ意味がありません。タスク管理と目標設定は、手帳術の中でも最も結果に直結する部分です。

ここで活用したいのが「逆算思考」。例えば、5年後に出版を目指すなら、今年中に企画書を完成させる。そのためには今月中に構成を固める――という具合に、長期目標を短期のタスクに分解していきます。

この「タスク階段」を手帳に記録することで、漠然とした夢が実現可能な行動に変わります。また、週ごとのマイルストーンを書いておけば、進捗管理がしやすくなり、達成感を得やすくなります。

ただし、あまり細かく計画しすぎると、予定通りにいかなかったときの心理的ダメージが大きくなります。バッファを取る、予定を柔軟に調整する、といった余裕をもたせることがポイントです。

スケジュールとアイデアを同時に記録する工夫

忙しいビジネスマンにとって、「予定」と「アイデア」を分ける時間はありません。むしろ同時に記録できる環境が求められます。

これを実現するには、スケジュールの隣に「メモ欄」がある手帳を選ぶこと。週間バーチカル+右ページメモのレイアウトなどが最適です。

また、アイデア用には「ページ下部にアイデア専用欄を設ける」工夫も有効です。例えば、移動中に思いついたことを一言でもメモしておけば、あとで整理・実行に移せます。

情報の記録だけでなく、「見返しやすさ」も重要です。カテゴリごとに色付きの付箋を使う、シールやマークで分類する、といった工夫で、検索性を高めましょう。

このように、「予定と創造」を同時に扱える手帳が、実は最も生産性を高めるのです。

プライベートとのバランスを手帳で可視化

仕事一辺倒ではなく、プライベートとのバランスを図ることも、ビジネスマンにとっては重要なテーマです。

このとき活躍するのが、「ライフバランスチャート」や「ジャンル分けToDoリスト」です。例えば、「健康・学び・家族・趣味・仕事」といったカテゴリーごとに、やりたいこと・やらないことを明確に書き出します。

この仕組みによって、自分の時間の偏りに気づきやすくなり、意識的に生活全体の質を見直すことができます。

注意点としては、プライベートを詰め込みすぎると逆に疲れてしまうこと。大切なのは「すきま時間にできる楽しみ」をリストアップするなど、余白をつくる工夫です。

結果として、人生全体を俯瞰できる手帳になります。これは、自己管理という意味でも大きな意味を持つでしょう。

手帳を続けるための継続のコツ

どれだけ優れた手帳術でも、続けなければ意味がありません。では、どうすれば挫折せずに手帳を続けられるのでしょうか。

最も効果的なのは、「完璧を求めないこと」。多少汚れていても、書き忘れても、白紙の日があっても気にしないことです。

さらに、「すぐ書ける環境づくり」も鍵になります。デスクの横に手帳を開いた状態で置く、リビングにペンとともに配置しておく――こうした工夫が書くハードルを下げてくれます。

また、使いやすい文房具の導入も効果的です。トラベラーズノートやミドリのリフィル、ジョインドッツなど、手帳時間を快適にするアイテムは多数あります。

「気持ちよく書ける」という感覚を大事にすれば、自然と習慣化されていきます。

デジタルツールとの併用術

現在、紙の手帳とデジタルツールを併用するビジネスマンが増えています。これには明確な理由があります。

紙の手帳は「思考の整理」や「自由な表現」に強く、デジタルは「情報の検索性」と「リマインダー機能」に優れています。この両者をうまく組み合わせることで、業務効率を大きく高めることができます。

例えば、予定の全体管理はGoogleカレンダーで行い、打ち合わせ内容やアイデア出し、目標の記録は紙の手帳に書き込むスタイルです。これにより、どちらのツールの強みも活かせます。

一方で、2つのツールを使うことによるデメリットもあります。スケジュールの重複記入や情報の分散などがその代表です。これを防ぐには、役割分担を明確にすることが大切です。

「予定管理=デジタル」「思考の可視化=アナログ」というように、目的別に使い分けることで、併用によるメリットを最大限に引き出せます。

手帳を通じて自分らしい働き方を見つける

最終的に、手帳術が目指すべきゴールは「より自分らしく働くこと」です。

ビジネスマンとして求められるのは効率や成果だけではありません。日々の働き方や人生の方向性を手帳を通じて見直すことで、長期的な視点に立ったキャリア形成や心の余裕を手に入れることができます。

例えば、「今の働き方に違和感がある」「なんとなく忙しいだけで達成感がない」といった悩みがある場合、自分の価値観や才能を洗い出す手帳ワークが有効です。

「何に時間を使っているか」「どんなときに喜びを感じたか」など、日々の記録を振り返ることで、思いがけない強みや新しい働き方のヒントが見えてきます。

ここでの注意点は、他人の手帳術をそのまま真似しようとしないこと。自分の目的、性格、生活に合わせた「自分だけの使い方」を模索する姿勢が最も重要です。

このように手帳は単なるツールではなく、「自分自身を知る装置」でもあります。仕事も人生も、自分の手でデザインしていくために、ぜひ一度立ち止まって見直してみてください。

結論|ビジネスマン 手帳術は「自分らしさ」の再発見

これまで見てきたように、手帳術には実にさまざまな手法があります。バレットジャーナル、コモンプレイス、システム手帳、デジタル併用など、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

しかし、もっとも大切なのは「自分に合っているかどうか」です。無理に流行を取り入れる必要はなく、自分の性格、仕事の内容、ライフスタイルに合ったスタイルを見つけることが、最大の成果につながります。

そして、仕事の効率化だけでなく、自分の価値観を可視化したり、将来の夢や方向性を描いたりするためにも、手帳は大きな味方となります。

まずは1冊のノートとペンから。あなたらしい手帳術を通じて、仕事もプライベートもより充実したものにしていきましょう。

記事のポイント

- 手帳サイズはA5・B6・バイブルサイズが携帯性と実用性のバランスが良い

- デジタルツールのみで手帳を持たない人もいるが併用が効果的

- 手帳術とノート術を使い分けることで情報の蓄積と整理がしやすくなる

- できるビジネスマンは「目的」や「振り返り」を手帳に明確に記している

- センターピンややらないことリストなど手帳の使い方次第で生産性が変わる

- バイブルサイズのシステム手帳はリフィルの自由度が高くカスタマイズに向く

- バレットジャーナルはタスク管理に強く記号で行動を整理できる

- トップ営業マンは手帳で顧客情報や商談内容を一元管理している

- 自分の業務スタイルに合った手帳レイアウトを選ぶことが成果に直結する

- 長期目標を短期タスクに落とし込むことで行動に一貫性が生まれる

- スケジュールとアイデアを同時に記録できるレイアウトが思考の整理に役立つ

- 手帳は自己管理ツールとして働き方や価値観の見直しにも有効である

最後までご覧いただきありがとうございました。