マシンピラティス 酔うという悩みで検索している方は、レッスン中に気持ち悪い、めまいがする、しんどいと感じて通い続けられるか不安かもしれません。乗り物酔いに似た不快感は三半規管が刺激されることと関係し、動きが難しいほどきついと感じやすくなります。効果がないのではと焦ったり、太った気がするなどの変化に戸惑うこともあるでしょう。マシンピラティスとホットヨガの違いを知らないまま選ぶと危ない場面が増え、体調が悪くなるリスクも高まります。さらに、男がピラティスは気持ち悪いといった偏見がストレスとなり、症状を悪化させることもあります。本記事では、酔いや不快感の仕組みと予防、無理なく続けるコツを客観的に整理し、安心して取り組める判断材料を提供します。

- マシンピラティスで酔う生理的な仕組みと共通要因

- 直前・最中・直後の具体的な対処と予防の手順

- 継続時のつまずきと改善策および誤解の解消

- スタジオ選びやレッスン設計で安全性を高める視点

マシンピラティス 酔う原因と予防方法

- 三半規管が影響する仕組み

- 乗り物酔いとの共通点

- 気持ち悪い・めまいの対処法

- きつい・しんどいと感じる理由

- 危ないサインや体調・悪くなる前兆

三半規管が影響する仕組み

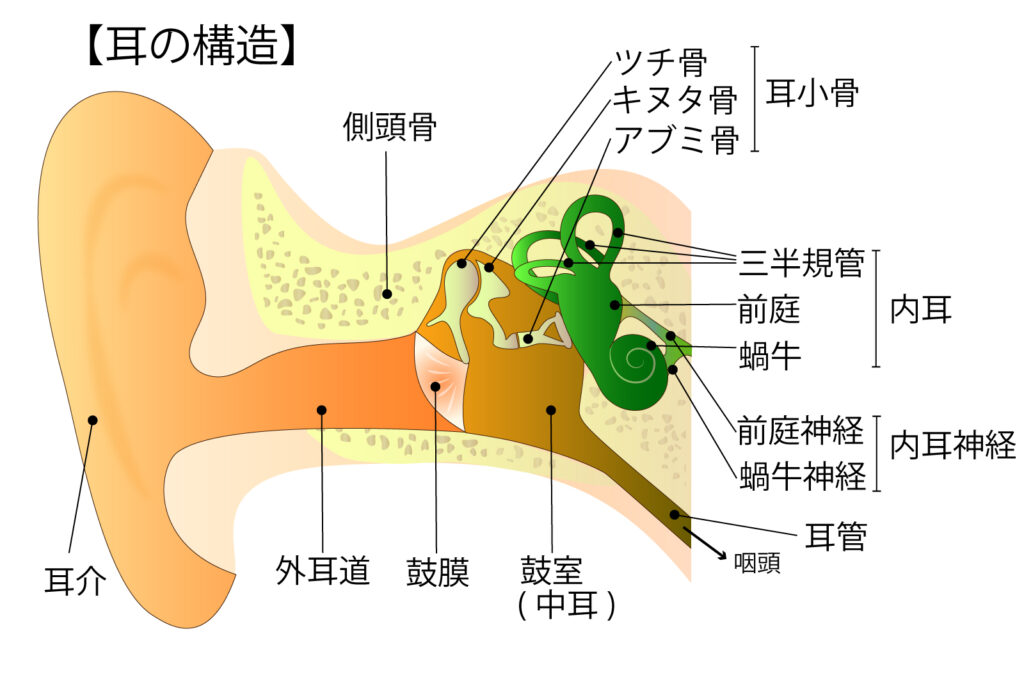

マシンピラティスでは、リフォーマーやチェアといった可動式のマシンを使用し、身体を前後左右に動かす動作が繰り返されます。この際、頭部が空間内で微細に移動し、視覚から得られる情報と体内で感知する加速度や位置情報が食い違うことがあります。内耳に存在する三半規管は、角加速度(回転の速さ)を感知する器官で、平衡感覚を維持する役割を担います。また耳石器は直線加速度を検出します。これらが正常に機能することで人はバランスを保っていますが、マシン上での往復運動や頭部の急激な傾斜変化が続くと、視覚情報と三半規管からの信号が一致しなくなり、脳が混乱して酔いのような症状を引き起こすのです。

特に、0.2〜0.5Hz程度の揺れは人間が不快感を感じやすい周波数帯であると研究報告があり、反復的にその揺れが加わると症状が強まりやすいとされています。さらに、睡眠不足や空腹、脱水、低血糖、強い緊張などの要因が加わると前庭系の感受性は高まりやすく、酔いが発生しやすくなります。したがって、事前に水分を十分に摂取し、頭部の位置や視線を安定させ、動作の可動域や速度を控えめにすることが予防策となります。こうした予防は、単に快適にエクササイズを行うためだけでなく、安全面の観点からも非常に大切です。

乗り物酔いとの共通点

マシンピラティス中に起こる酔いの仕組みは、船や自動車に乗ったときに感じる乗り物酔いと大きな共通点があります。両者に共通するのは「前庭覚への刺激」と「視覚情報との不一致」です。車や船では、身体が加速・減速や揺れを感じても、視覚的には一定の景色や閉鎖空間しか認識できない場合があり、このズレが酔いの原因となります。マシンピラティスにおいても、キャリッジの小さな移動が繰り返されることで、微細ながらも継続的に加速度刺激が加わり、脳の感覚処理に負担をかけます。

また、スタジオの環境によっては、天井や壁といった視覚的な固定対象が見えにくいこともあります。その場合、視覚情報が安定せず、前庭覚との不一致が強まって不快感が増すのです。この点は、車内で本を読んだときに酔いやすくなる現象と類似しています。

具体的な対策としては以下が挙げられます。

- 視線を動かさずに一点を見続けることで視覚と前庭覚の情報を一致させる

- 胸郭呼吸を意識し、呼吸リズムを一定に保つことで自律神経を安定させる

- 動作の速度をできる限り均一にし、切り返しの急激な加速や減速を避ける

とりわけ乗り物酔いの経験がある人は、最初の数回は短時間・低可動域・スプリングを強めに設定して始めると良いでしょう。これによりキャリッジの動きが抑えられ、加速度刺激の負担を軽減できます。安全な導入の工夫は、継続的な練習を可能にする鍵となります。

気持ち悪い・めまいの対処法

不快感を覚えたら、すぐに動作を止めて体勢を安定させます。座位で頭を心臓よりやや高く保ち、ゆっくり鼻から吸って口から吐く呼吸に切り替えます。視線は固定し、近距離の参照点を見続けると落ち着きやすいとされています。水分と電解質の補給は、公式サイトによると運動時の循環や体温調整を助けるとされています。再開する場合は、動作の振幅を半分以下に、スプリングを増やしてキャリッジの動きを抑え、頭部の位置変化が小さい種目に限定します。違和感が続くときはその日のセッションを終了し、無理を重ねないことが回復を早めます。

直前の予防

- 食事は消化しやすいものをレッスン2〜3時間前に摂るという情報があります

- カフェインやアルコールは脱水や不整脈を招く可能性があり、控える方針が紹介されています

- 乗り物酔い体質の人は医療用酔い止めの使用について医師に事前相談する選択肢があります

セッション中の工夫

- スプリングは多めに設定し、キャリッジ移動を減らす

- 最初は仰向けの大振りな脚の往復運動を避け、四つ這いや座位中心へ

- 体幹の安定を優先し、呼吸と目線を一定に保つ

セッション後のケア

- 水分と電解質の摂取、温度差の大きいシャワーは避ける

- 頭頸部の軽いストレッチで筋緊張を緩める

- 症状が残るときは十分な睡眠を確保する

きつい・しんどいと感じる理由

マシンピラティスは見た目にはリフォーマーなどの器具が「補助」してくれるため楽に見えますが、実際には高度な神経系と筋肉の協調が必要となります。動作中は、フォームを崩さないために体幹や骨盤周囲の筋肉が持続的に等尺性収縮を行い、呼吸リズムを一定に保ちながら視線も安定させる必要があります。このように複数の課題を同時に処理することで中枢神経系に強い集中を強いるため、短時間でも「きつい」「しんどい」と感じやすくなるのです。

さらに、マシンのセッティングによって負荷の質は大きく変わります。スプリングの張力が弱すぎるとキャリッジの動きが不安定になり、全身の微調整が過剰に必要となって疲労が早まります。逆に可動域を過剰に広げすぎると、関節の安定化筋群に過剰な負担がかかり、酔いを感じやすくなる可能性も高まります。

そのため、初心者は「多くの回数や大きな可動域」にこだわるのではなく、動きを減らし安定性を重視することが推奨されます。これにより酔いと疲労感の双方を緩和し、継続的に取り組みやすくなります。要するに、マシンピラティスの難しさは単純な強度ではなく、制御の精密さと多課題処理にあると理解すると安心です。

危ないサインや体調・悪くなる前兆

安全面を考慮すると、身体が発する危険信号を見逃さないことが極めて重要です。具体的には以下のような症状が現れた場合、速やかに運動を中断する判断が求められます。

- 視野が急に狭くなる、または視界がぼやける

- 冷や汗や異常な発汗が止まらない

- 吐き気や強いめまいが急激に出現する

- 拍動性頭痛(ズキズキとした痛み)や耳鳴りが持続する

- 心拍の乱れや脈の飛びを感じる

- 立ちくらみやふらつきが数分以上続く

これらは循環系や前庭系、自律神経系に過負荷がかかっているサインと考えられます。特に急な体位変換(仰臥位から急に立ち上がる、頭を大きく下げるなど)は血圧の急変を招き、体調不良を助長するリスクがあります。呼吸を止めたまま力を入れること(バルサルバ法)は血圧を不安定にし、循環器系に負担を与えるため避ける必要があります。

こうした前兆が見られる日は、動きを簡素化し、頭位変換を避け、呼吸を丁寧に意識することでリスクを軽減できます。それでも症状が続く場合や、既往症がある場合は必ず医療機関に相談し、プログラムの修正や休養の判断を専門家に仰ぐことが安全につながります。体調を客観的に把握し、自己判断で無理を続けない姿勢が、安心してマシンピラティスを継続するための最も重要なポイントです。

マシンピラティス 酔う人が気をつけたいこと

- マシンピラティスとホットヨガの違い

- 難しい動きで酔いやすくなる背景

- 効果がないと感じるのはなぜか

- 太ったと感じるケースと誤解

- 男がピラティスをするのは気持ち悪いのか

- マシンピラティスで酔うときの心構え

マシンピラティスとホットヨガの違い

両者は「体を整える」点で共通しますが、刺激の種類が異なります。ホットヨガは温熱・湿度環境による発汗と柔軟性向上が中心で、マシンピラティスはスプリングによるアシスト/レジストと関節の制御が中心です。酔いについては、ホット環境の立ちくらみ(循環)と、可動プラットフォームの前庭刺激(感覚統合)の違いが出ます。

| 項目 | マシンピラティス | ホットヨガ |

|---|---|---|

| 主な刺激 | スプリング負荷と動作制御 | 温熱と静的ポーズ |

| 酔いの主因 | 前庭刺激と視覚不一致 | 立ちくらみや脱水 |

| 強度調整 | スプリングと可動域で調整 | 温度は一定、ポーズで調整 |

| 向く人 | 姿勢制御を学びたい人 | 発汗でリフレッシュしたい人 |

| 注意点 | 可動の速さ・振幅 | 水分・電解質補給 |

温度・湿度の影響を受けやすい人はホットヨガで立ちくらみが出やすい一方、動きの感覚刺激に敏感な人はマシンで酔いやすい傾向があります。どちらを選ぶかは、自身の体質と目標に合わせて判断すると無理がありません。

難しい動きで酔いやすくなる背景

マシンピラティスにおいて難易度が上がると、単に筋力や柔軟性が求められるだけでなく、動作の速度や可動域のコントロール、頭部の角度変化が複雑に絡み合います。特に膝立ちや立位でキャリッジを操作する場合、支持基底面(身体を支える足裏の面積)が狭くなるため、わずかな揺れでもバランスを取ろうとして前庭器官が強く刺激されます。この状態が続くと、視覚からの情報と前庭覚の信号を脳が再統合する処理に負担がかかり、結果として酔いに似た症状が出やすくなるのです。

さらに、上級者向けの動作では多方向に頭部を動かすシークエンスが含まれることも多く、視覚と平衡感覚の不一致が生じやすくなります。例えば、キャリッジを押しながら体幹を回旋する動きや、逆さまに近いポジションでのコントロール動作では、三半規管が強く刺激され、めまいや吐き気が生じやすくなる傾向があります。これは、航空訓練や宇宙飛行士の前庭負荷実験でも報告されている現象と同様の仕組みと考えられています。

学習段階では、同じ動きでも「小さく・ゆっくり・スプリング強め」に設定することが有効です。動作の振幅を小さく、スピードを抑え、スプリングを強めにすることでキャリッジの不安定な揺れを抑えられます。加えて、鏡や壁の一点に視線を固定することで、視覚と前庭覚のずれを最小限に抑えることができます。こうした工夫により、難しい動作でも安全性を確保しつつ学習効果を得やすくなります。

効果がないと感じるのはなぜか

マシンピラティスを始めてしばらく経っても「効果がない」と感じる人がいますが、その背景にはいくつかの要因が考えられます。まず、可動域を大きくしすぎた結果、狙った筋群ではなく代償動作によって他の筋肉が主に使われてしまうケースがあります。その場合、目的とする筋肉の強化や姿勢改善が進まず、思うような成果を感じられなくなります。

また、トレーニング頻度と回復のバランスが取れていないことも一因です。筋肉や神経系は刺激を受けた後に適切な休養を取ることで回復・適応が進みますが、休息不足や過剰な負荷は逆に効果を妨げます。週1回程度の低頻度では効果が実感しにくく、かといって毎日ハードに行うと疲労の蓄積で成果が頭打ちになりやすいのです。

さらに、効果の評価指標を「短期間の体重変化」に偏らせてしまうことも誤解を招きます。ピラティスの主な目的は姿勢制御や体性感覚の改善、深層筋群の活性化にあり、これらは外見や体重の変化として現れるまでに時間がかかります。

したがって、効果を実感するためには、週あたりの回数・種目・負荷設定を一定期間は固定し、可動域の拡大よりもフォームの正確性や再現性を優先することが重要です。そうすることで、体感が安定しやすくなり、長期的な成果につながっていきます。

太ったと感じるケースと誤解

マシンピラティスを始めた直後に「太った気がする」と感じる人は少なくありません。しかし、これは脂肪の増加ではなく、生理的な体内変化によるものが大半です。まず、筋肉に新しい刺激を与えると微細な損傷が起こり、その修復過程で炎症反応が生じます。この際に細胞内外に水分が一時的に溜まりやすくなり、むくみとして体重が増えたように見えることがあります。また、運動に伴う体液シフトによって血漿量が変動し、計測タイミングによっては1〜2kg前後の体重変動が出る場合があると報告されています。

さらに、姿勢改善によって胸郭や骨盤のアライメントが変わり、これまで縮こまっていた体が本来の形に近づくと、シルエットが変化します。例えば、骨盤が立ちやすくなることでヒップ位置が高くなったり、胸郭が広がることでバストや肩幅が目立ちやすくなったりすることがあります。その結果、鏡で見た印象が「以前より大きくなった」と錯覚されるケースがあります。

体組成の変化を正しく把握するためには、同じ時間帯・同じ衣服・同じ水分摂取条件で測定することが大切です。体重のみで評価するのではなく、ウエスト周径、太もも周径、姿勢写真、インボディなどの体組成測定といった複数の指標を組み合わせて経過を見ていくと、誤解を減らすことができます。

男がピラティスをするのは気持ち悪いのか

「男性がピラティスをするのは気持ち悪い」と感じられる背景には、社会的な偏見や環境要因が関係しています。特に日本ではスタジオ利用者の多くが女性であるため、男性が少数派となり「場に馴染めないのではないか」という不安が生じやすい状況があります。この心理的ストレスは自律神経に影響し、緊張による吐き気やめまいといった身体症状を引き起こす場合もあります。

しかし、ピラティス自体は性別を問わず有効な運動法であり、海外ではアスリートやリハビリ患者を含め、男女を問わず広く取り入れられています。ジョセフ・ピラティス自身も男性であり、第一次世界大戦中には負傷兵のリハビリに応用していた歴史があります。つまり「男性に向かない」という考え方には根拠がなく、むしろ筋力や柔軟性、姿勢改善に役立つことが示されています。

環境調整としては、男性歓迎を明示しているスタジオを選んだり、男女混合クラスやパーソナルレッスンを利用したりする方法があります。また、利用者の少ない時間帯を選ぶことで周囲への意識が薄れ、集中しやすくなります。安心して取り組める環境を整えることは心理的負担を軽減するだけでなく、酔いやすさを防ぐことにもつながります。性別に左右されず、自分の健康や目的に合った方法としてピラティスを取り入れることが重要です。

マシンピラティスで酔うときの心構え

- 酔いの主因は前庭刺激と視覚の不一致であり無理を避ける

- スプリングは多めから開始しキャリッジの移動量を抑える

- 可動域と速度を半分にし視線は一点に固定する

- 食事と水分補給を整え空腹や過剰摂取を避ける

- 不快感が出たら即中断し座位で呼吸を整える

- 乗り物酔い体質は医師と対策を相談しておく

- 難度ではなく安定性と再現性を評価指標にする

- 立位や膝立ちの高難度は慣れてから段階的に行う

- ホット環境が苦手なら温度負荷の少ない枠を選ぶ

- 男性の参加に不安があれば環境の合う教室を選ぶ

- 効果の判断は体重だけでなく姿勢や動作で行う

- 危ないサインが出た日は頭位変換を避け早めに切り上げる

- 継続回数よりも体調と回復のサイクルを優先する

- 体調が悪くなる要因を記録し次回の設定に反映する

- マシンピラティスで酔うこともあるため体調を万全に整える

最後までご覧いただきありがとうございました。